Digitale Transformation trifft Nachhaltigkeit: Eine untrennbare Verbindung

Die durch die Digitalisierung verursachten Emissionen steigen kontinuierlich an. Schon vor fünf Jahren machten die Rechenzentren in Frankfurt mit einem Verbrauch von 13 Terrawattstunden rund 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Stadt aus – und dieser Trend hält an. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die Bedeutung und Notwendigkeit von Nachhaltigkeit. Oft wird der Begriff „nachhaltig“ im Zusammenhang mit der Digitalisierung jedoch nur als Schadensbegrenzung interpretiert, indem Maßnahmen wie der Bezug von Ökostrom oder CO₂ -Kompensation durch Baumpflanzaktionen ergriffen werden. Hier besteht das Risiko des sogenannten „Greenwashings“, d. h. Unternehmen verschleiern ihre tatsächlichen Emissionen oder setzen übermäßig auf Kompensationsmaßnahmen, anstatt ihre Emissionen direkt zu reduzieren.

Natürlich sind solche Aktionen, wie das Pflanzen von Bäumen zum Schutz des Klimas, ohne Zweifel wichtig und sinnvoll, aber sie greifen oft zu spät – nämlich erst, wenn negative Auswirkungen, wie der CO₂ -Ausstoß, bereits eingetreten sind. Unternehmen, die Ökostrom nutzen, ohne gleichzeitig ihren Energieverbrauch zu reduzieren, gehen zudem fälschlicherweise davon aus, dass der Energiebedarf unvermeidlich ist. Besonders Betriebe, die aufgrund ihrer Haupttätigkeit, wie dem Betrieb von großen Serverfarmen, viel Energie verbrauchen, sollten frühzeitig aktiv werden und die Energieeffizienz maximieren. Tatsächlich ermöglicht es die digitale Transformation Unternehmen erst, wirklich nachhaltig zu handeln, da Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit eng miteinander verknüpft sind. Der Begriff der „nachhaltigen digitalen Transformation“ hat sich somit als zentraler Trend etabliert.

Die IT spielt dabei eine Schlüsselrolle, da Unternehmensbereiche wie Logistik, Beschaffung oder Personal nur durch eine effiziente Digitalisierung in Richtung Klimaneutralität transformiert werden können. Im weiteren Verlauf dieses Textes beleuchten wir verschiedene Handlungsfelder der IT, wie zukunftsweisende Softwarelösungen, nachhaltige KI-Anwendungen und ökologische Rechenleistungen, die als Grundlage für weitere Initiativen dienen. Es zeigt sich: Digital bedeutet nicht immer disruptiv. Unternehmen können durch eine schrittweise aufgebaute, nachhaltige Digitalisierungsstrategie „nachhaltige Früchte“ ernten, ohne dabei hohe Risiken einzugehen oder große Budgets zu beanspruchen.

Software und Nachhaltigkeit: Ein erster Schritt

Im ersten Schritt sollten Unternehmen eine realistische Bewertung der Nachhaltigkeit ihrer Software vornehmen. Dabei gilt es, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen:

- Energieverbrauch: Wie viel Energie wird für die Entwicklung, das Hosting und den Betrieb der Software benötigt?

- Energiequellen: Aus welchen Quellen stammt der für den Betrieb der Software verwendete Strom?

- Lebenszyklus: Wie lange kann die Software genutzt werden? Ist es möglich, sie zu warten oder zu erweitern?

Es ist wichtig, den gesamten Prozess zu betrachten – von den Servern bis hin zu den Endgeräten der Nutzer. Unternehmen, die eigene Rechenzentren betreiben und Kapazitäten für Stoßzeiten wie den Black Friday oder das Weihnachtsgeschäft ganzjährig vorhalten, verbrauchen oft unnötig viel Energie, da der Grundverbrauch nicht genutzter Server sehr hoch ist. Diese Praxis ist leider immer noch weit verbreitet. Eine effizientere Alternative bietet Cloud-Computing, da durch optimierte Auslastung und automatische Skalierung der Ressourcenverbrauch dynamisch an den Bedarf angepasst werden kann, was sowohl Energie als auch Kosten einspart und gleichzeitig den CO₂ -Ausstoß reduziert.

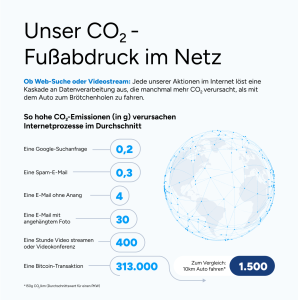

Internet-Nutzung und Energieverbrauch: Versteckte Kosten erkennen

Der Energieverbrauch bei der Nutzung des Internets variiert stark je nach Plattform und Art des Inhalts. Ein einzelner Tweet oder eine E-Mail ohne Anhang benötigt vergleichsweise wenig Energie, da er/sie in erster Linie Text enthält, der minimalen Speicherplatz beansprucht und schnell geladen wird. Im Gegensatz dazu ist das Anschauen von Videos auf einer bekannten Short-Form Video Plattform deutlich ressourcenintensiver: Die Plattform streamt hochauflösende Videos, die große Datenmengen erfordern. Besonders das schnelle Durchscrollen durch Videos verstärkt den Energieverbrauch, da ständig neue Inhalte geladen und verarbeitet werden müssen. Bewusster Konsum kann an dieser Stelle helfen, Ressourcen zu schonen.

Spitzenreiter unter den digitalen Technologien den Energieverbrauch betreffend ist und bleibt aber der Bitcoin. Das liegt vor allem am energieintensiven Prozess des „Proof of Work“, der für die Sicherung und Validierung von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk genutzt wird. Mining, das Lösen komplexer kryptografischer Aufgaben, erfordert immense Rechenleistungen, die oft durch fossile Energiequellen betrieben werden. Laut aktuellen Schätzungen liegt der jährliche Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks bei über 180 Terawattstunden, was dem Energieverbrauch ganzer Länder wie Argentinien oder Norwegen entspricht (Quelle: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, https://ccaf.io/cbnsi/cbeci). Diese enorme Belastung hat zu einer breiten Debatte über die ökologische Nachhaltigkeit von Kryptowährungen geführt und fördert die Entwicklung energieeffizienterer Konsensmechanismen wie „Proof of Stake“.

Nachhaltige Softwareentwicklung: Kein radikaler Umbruch, sondern ein bewusster Wandel

Softwareanbieter und Entwickler können zwar nicht alle Faktoren beeinflussen, die zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, aber sie haben durchaus die Möglichkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen, die den Energieverbrauch reduzieren. Dies betrifft die Auswahl von Tools, Diensten und Dienstleistern sowie die eigene Softwareentwicklung. Im Folgenden einige Ansatzpunkte:

- Effiziente Hardware- und Toolauswahl

Einsatz von Hardware, die optimal ausgelastet ist, zum Beispiel durch Virtualisierung oder Container-Technologien, sowie Ausführung von Software nur nach Bedarf (Function-as-a-Service).

- Automatisierung und Abschaltung ungenutzter Systeme

Nutzung von Infrastructure-as-Code, um Systeme automatisch herunterzufahren, wenn sie nicht benötigt werden, etwa nachts oder am Wochenende.

- Demand Shaping

Anpassung energieintensiver Prozesse an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.

- Energieeffiziente Programmiersprachen

Verwendung kompilierter Sprachen wie Rust, die beim Ausführen weniger Energie verbrauchen als interpretierte Sprachen.

- Agiles Vorgehen

Iterative Entwicklung und Betrieb von Software ausschließlich nach tatsächlichem Bedarf, um Ressourcen zu schonen.

- Modularität und Qualität der Software

Einsatz modular aufgebauter Software, die skalierbar und wartbar ist, um die Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit zu maximieren.

- Ökostrom

Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien zur Unterstützung einer nachhaltigen IT-Infrastruktur.

Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen für die Umwelt?

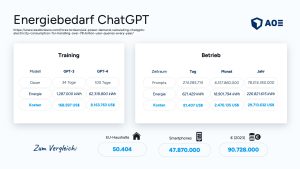

Wenn es um den ökologischen Fußabdruck der IT geht, darf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) nicht vergessen werden. Das Training großer KI-Modelle, wie etwa GPT-Modelle, erfordert enorme Mengen an Energie, die oft mit dem Stromverbrauch einer Kleinstadt vergleichbar sind. Je komplexer die Modelle werden, desto mehr steigt dieser Bedarf. Doch auch nach dem Training benötigen KI-Modelle weiterhin erhebliche Mengen an Strom, da sie in Millionen täglicher Interaktionen genutzt werden. Dieser kontinuierliche Verbrauch führt zu einem signifikanten Energiebedarf. Zudem stellen Rechenzentren, die diese Modelle hosten, durch ihren Wasserverbrauch zur Kühlung eine weitere Umweltbelastung dar.

Um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, arbeitet die KI-Industrie intensiv an der Verbesserung der Energieeffizienz. Dabei wird auf verschiedene Maßnahmen gesetzt, wie die Optimierung von Hardware, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Entwicklung effizienterer Algorithmen. Auch der Bau von Rechenzentren in Regionen mit umweltfreundlicheren Stromquellen trägt zur Verringerung der Umweltbelastungen bei. Fortschritte bei der Hardwaretechnologie, wie etwa energieeffizientere Chips und innovative Kühlsysteme, helfen ebenfalls, den Ressourcenverbrauch zu senken. Das Pflanzen von Bäumen bleibt als Kompensationsmaßnahme eine Überlegung, ist jedoch angesichts des enormen Energieverbrauchs nicht ausreichend, um die Auswirkungen komplett zu neutralisieren.

Wenn man sich statt für eine kommerzielle KI-Lösung für ein Open-Source-KI-Modell entscheidet, kann man den Energieverbrauch stärker kontrollieren. Unternehmen können nämlich die dazugehörige Infrastruktur in von ihren ausgewählten Rechenzentren betreiben, die ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen. Dabei bieten Cloud-basierte Lösungen oft eine höhere Effizienz als lokale Server, da sie durch Lastverteilung und Virtualisierung eine bessere Auslastung und damit geringeren Energieverbrauch ermöglichen. Diese Flexibilität erlaubt es Unternehmen, den Energieverbrauch an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien anzupassen und gezielt energieintensive Prozesse in Zeiten mit höherem Angebot an grüner Energie durchzuführen.

Dank der Transparenz von Open-Source-Modellen wird zudem das Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting erleichtert. Unternehmen haben einen direkten Einblick in die verwendete Infrastruktur und können detaillierte Berichte über den Energieverbrauch und die CO₂ -Emissionen erstellen, was sie in die Lage versetzt, ihre Nachhaltigkeitsziele besser zu erreichen und gegenüber Stakeholdern sowie Aufsichtsbehörden Rechenschaft abzulegen.

Der Rebound-Effekt: Effizienz ohne wirkliche Einsparungen?

Während die Verbesserung der Effizienz von Prozessen und Anwendungen zweifellos Energie und Zeit spart, bringt dies einen paradoxen Effekt mit sich: Die gewonnenen Einsparungen werden oft in neue Workloads investiert, was letztlich dazu führt, dass unter dem Strich kaum Energie eingespart wird. Dies wird als Rebound-Effekt bezeichnet.

An dieser Stelle sollten wir uns einige grundlegende Fragen stellen: Muss die IT-Branche tatsächlich immer weiter exponentiell wachsen? Brauchen wir wirklich ständig bessere und genauere Modelle? Müssen wir wirklich immer mehr Rechenleistung abrufen? Und braucht jeder von uns tatsächlich jedes Jahr ein neues Smartphone? Oder sollten wir nicht vielmehr damit beginnen, Einsparungen als ernsthaftes Engagement für Nachhaltigkeit zu betrachten? Nachhaltigkeit bedeutet schließlich nicht zwangsläufig, auf maximales Wachstum oder größtmögliche Profitabilität zu setzen.

Green IT: Kleine Chancen nutzen

Eine umfassende Green-IT-Strategie umfasst eine Vielzahl von Ansätzen und ressourcenschonenden Maßnahmen, die von der Auswahl der Geräte und Quellen bis hin zu Prozessen und sogar Denkweisen reichen. Oft lassen sich viele dieser Maßnahmen mit überraschend wenig Aufwand umsetzen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht nur auf die Reduzierung des Energieverbrauchs beschränkt ist. Weitere entscheidende Faktoren sind etwa die verwendeten Rohstoffe, die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung digitaler Geräte sowie die Entsorgung des am Ende anfallenden Elektroschrotts.

Derzeit ist es noch nicht möglich, die Nachhaltigkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung vollständig und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu bewerten. Dennoch bietet die fortschreitende Digitalisierung zahlreiche Vorteile und Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit, auch wenn sie ihren Preis hat. Als Entwickler oder Softwareunternehmen lohnt es sich daher, Prozesse, Tools und Arbeitsweisen regelmäßig zu hinterfragen und auch kleine Möglichkeiten für „Green Coding“ zu ergreifen, wann immer dies möglich ist. Und gelegentlich ein paar Bäume zu pflanzen, kann sicherlich auch nicht schaden.

Quellen:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households

Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.