Die einen bauen Bagger, die anderen verkaufen Versicherungen, die nächsten transportieren Güter: Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten Unternehmen fein säuberlich in Kategorien eingeordnet werden: Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorgung, Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen, Automobil, Gesundheit oder Logistik. Jeder Wirtschaftszweig mit seinen Prozessen, seinen Besonderheiten, seinen Technologien. Informationstechnologie war dabei etwas, das im Hintergrund mitlief. Sie diente dazu, Prozesse effizienter zu gestalten – aber im Kern ging es Unternehmen um zum Beispiel Bagger, um Versicherungen oder um Gütertransport.

Seit ein paar Jahren sind diese Abgrenzungen in Bewegung. Unternehmen schmieden auf den ersten Blick seltsame Allianzen: der Automobilhersteller mit dem Suchmaschinenanbieter, die Dax-30-Bank mit dem 30-Köpfe-Data-Science-Start-up. Diese Kooperationen sind Zeichen eines Trends, der sich quer durch alle Branchen und durch alle Unternehmen zieht. Die eigenen Prozesse im Griff zu haben, ist eine notwendige Bedingung für den Geschäftserfolg – aber keine hinreichende mehr. Daten sind inzwischen der Stoff, aus dem die unternehmerischen Träume sind. Seien es personenbezogene Daten, Nutzungsdaten, Umweltdaten, Verkaufsdaten, Produktionsdaten oder Maschinendaten: Unternehmen, die richtig mit ihnen umgehen, die richtigen Schlüsse aus ihnen ziehen und auf ihrer Basis neue Services und Produkte anbieten, gehören zu den Gewinnern. Denn Daten sind der Treibstoff, der viele neue Geschäftsmodelle oder Anwendungsfälle befeuert, nicht zuletzt auch Künstliche Intelligenz (KI): ohne Daten kein Maschinelles Lernen (ML).

Plötzlich sind also nicht nur die Social-Media-Plattformen aus dem Silicon Valley datengetrieben; der Maschinenbauer aus Salzgitter sollte es ebenso sein. Unternehmen, die diesen Weg in Richtung Daten gehen wollen, sollten zunächst die dafür notwendigen Fähigkeiten erwerben und Voraussetzungen schaffen. Dabei geht es nicht nur um technologische Themen. Menschen und die Organisation sind entscheidend, wenn dieser Transfer gelingen soll.

Den Umgang mit Daten lernen

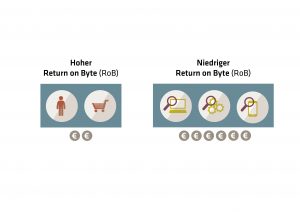

Natürlich sind auch klassische Unternehmen im Umgang mit Daten keine Anfänger. Sie konzentrierten sich in der Vergangenheit aber häufig auf die Arbeit mit Daten, die einen hohen sogenannten „Return on Byte“ (RoB) versprachen. Dahinter steckt die Idee, dass unterschiedliche Daten für Unternehmen einen unterschiedlichen Wert haben. Adressdaten, Kaufhistorie oder Produktionsdetails sind besonders wertvoll – haben aber ein geringes Datenvolumen. Sie sind die Grundlage, ohne die das eigene Geschäft nicht funktionieren würde. Entsprechend haben sie einen hohen RoB.

Im Gegensatz dazu gibt es Daten mit einem geringeren RoB, die aber in großen Massen gesammelt werden können: Klickverhalten auf der Website, Nutzungsdaten von Apps, Sensordaten aus Maschinen. Bisher lag der Fokus von Unternehmen auf den Daten mit hohem RoB. Die Experten speicherten sie in Bestandsführungs-, ERP- oder CRM-Systemen, analysierten sie und suchten hier Verbesserungspotenziale. Inzwischen erkennen die Verantwortlichen aber den Wert, der in der Summe der Daten mit geringem RoB steckt. Beispielsweise lässt sich aus diesen Daten ableiten, welche Präferenzen ein Kunde hat oder ob eine Maschine innerhalb der Norm arbeitet – oder nicht. Diese Informationen können für Unternehmen bares Geld wert sein: Auf dieser Datenbasis lassen sich Kosten verringern, bessere Services entwickeln oder neue Geschäftsprozesse designen.

Ein Wert, den datengetriebene Unternehmen bereits kennen. Denn sie nutzen konsequent jede Möglichkeit und jede Quelle, um mithilfe von neuen Daten bestehende Angebote zu verbessern. Unternehmen, die in der digitalen Welt groß geworden sind – also von Natur aus datengetrieben sind – zeichnen sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus. Zuallererst durch die enge Zusammenarbeit von IT- und Fachexperten. Berührungsängste sind unbekannt, die Hürden zwischen Abteilungen gering. Oder erst gar nicht vorhanden. Digitale Unternehmen leben davon, digitale Produkte und Services zu entwickeln und zu vertreiben. Alle operativen Prozesse sind drauf ausgerichtet, schnell zu sein: schnell zu testen, schnell zu verbessern, aber auch schnell zu scheitern wenn nötig.

Wollen klassische Unternehmen hier gleichziehen, gilt es, neue Fähigkeiten zu erlernen. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit

- zugängliche Daten, seien es strukturierte und unstrukturierte, überhaupt verwerten zu können. Häufig fehlt es bereits an dieser Grundlage.

- ein und dieselben Daten für unterschiedliche Fragestellungen, in unterschiedlichen Kontexten, auf unterschiedliche Art und Weise verwerten zu können.

- stets aktuelle Informationen zu nutzen. Dazu ist es notwendig, den Datenfluss innerhalb des Unternehmens und an den Schnittstellen zu kennen und gegebenenfalls zu optimieren.

- Systeme und Prozesse zu entwickeln, die auch bei Veränderungen von Datenquellen und möglichen Inkonsistenzen weiter funktionieren.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, können Unternehmen von den Vorteilen von KI-Anwendungen profitieren.

Richtig trainiert ist halb gewonnen

Eine der großen Stärken von KI ist das breite Spektrum der Einsatzmöglichkeiten. Die zugrunde liegenden Verfahren können Unternehmen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen im Umgang mit ihren Daten nutzen. Schwerpunkte liegen dabei auf der Gruppierung nach Ähnlichkeit (dem sogenannten Clustering), der Klassifikation (beispielsweise in Kategorien wie gut und schlecht, groß und klein, sicher und gefährlich oder Pferd und Katze) oder der Prädiktion („Der Absatz wird voraussichtlich um 22 Prozent steigen“ oder „die Temperatur wird um 13.00 Uhr voraussichtlich 21 Grad betragen“).

Ein wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang ist das sogenannte ML. Die Idee dahinter ist, dass ein Modell, beispielsweise ein Regelwerk, auf der Grundlage von Trainingsdaten automatisch erlernt wird. Der Vorteil liegt auf der Hand: ML erspart Unternehmen das manuelle Erstellen eines Modells mit all den Aufwänden wie der Definition von Regeln, Prüfungen und Interpretationen. Diese Aufgabe übernimmt ein Lernverfahren, an dessen Ende ein nutzbares Modell steht.

Der Blick hinter die Kulissen offenbart, wie das Lernen beim ML funktioniert: Auf der Basis existierender, bereits erhobener Beobachtungen entwickelt das System ein Modell, das für möglichst alle bereits beobachteten Fälle das korrekte Ergebnis liefert. Jetzt können Experten dieses Modell auch auf ähnliche, aber neue, bisher nicht erhobene Zustände anwenden. Hier liefert es nun vergleichbare Ergebnisse.

Wichtig für dieses Vorgehen sind die sogenannten Trainingsdaten. Das sind die Daten, die in der Vergangenheit erhoben wurden und in denen die Aussagen stecken, über die zukünftig das Modell entscheiden soll. Ein Beispiel ist das automatische Erkennen und Aussortieren von verdorbenen Äpfeln innerhalb einer Obstverpackungsmaschine. Die Experten legen dem System eine Vielzahl von Bildern vor, die bereits mit dem Label „gut“ beziehungsweise „verdorben“ versehen sind. Die Maschine lernt anhand dieser Vorlagen, welche Farb- und Formveränderungen typisch sind für verdorbene Äpfel – und zwar eigenständig, ohne dass die Verantwortlichen diese Anweisungen in Programmcode gießen müssen. Das erlernte Wissen kann sie dann auf die Bilder neuer Äpfel anwenden und diese entsprechend kategorisieren. Rückmeldungen zur Qualität der Entscheidungen sorgen dafür, dass das System ständig besser wird.

Damit ML-Ansätze wie gewünscht funktionieren und die erhofften Ergebnisse liefern, ist die Qualität der Trainingsdaten entscheidend. Sie entscheidet über die Präzision des gelernten Modells und dessen Robustheit beziehungsweise Generalität. Wenn, um in dem Beispiel oben zu bleiben, die Experten nur grüne Äpfel im Training verwenden, kann es sein, dass das Modell bei roten Äpfeln seltener richtig liegt. Unternehmen können gute Trainingsdaten teilweise durch Modifikationen der Quellsysteme erzeugen, teilweise nur durch aufwändige manuelle Erstellung.

Unternehmenskultur isst Technologie zum Frühstück

Zwei Themen sollten die Verantwortlichen auf ihrer KI-Agenda ganz oben stehen haben: Einerseits die technische Plattform, andererseits – und das ist fast noch wichtiger – die organisatorischen beziehungsweise prozessualen Rahmenbedingungen. Nur wenn beide Aspekte stimmen, können Unternehmen datengetriebene Produkte und Konzepte in großer Zahl andenken und umsetzen.

Aus technischer Warte betrachtet, sollten die Experten mithilfe einer unternehmensweit genutzten Plattform sicherstellen, dass möglichst die Gesamtheit der erfassten Daten – unter Berücksichtigung der Anforderungen an Datenschutz natürlich – allen Personen und Abteilungen zur Verfügung steht, die mit dem Entwickeln und Ausrollen digitaler Produkte befasst sind. Nur wenn ein sogenannter Data Lake zur Verfügung steht, können Unternehmen das Potenzial der vorhandenen Daten nutzen. In der Realität werden Informationen aber häufig nur in den Systemen gespeichert, in denen sie auch entstehen. Und so existieren Daten aus CRM-, ERP-, Produktdaten-, Portal-Systemen in schöner Abgeschiedenheit voneinander. Mit all den negativen Auswirkungen auf die digitale Produktentwicklung.

Wenn diese Hürden genommen sind, bedarf es passenden Personen, die mit den Daten richtig umgehen können. Und hier sind nicht nur die Data Scientist oder die Big-Data-Engineers gefragt, also die Experten, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Fachwissens qualifiziert sind. Auch in den Fachabteilungen müssen die Mitarbeiter die grundlegenden Zusammenhänge und Technologien verstehen. Nur dann werden IT- und Fachexperten auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten. Diesen Teams müssen Unternehmen die notwendigen Daten für ihre Arbeit möglichst ohne großen Aufwand und komplizierte Freigabeprozesse zur Verfügung stehen.

In Summe zeigt sich, dass für die erfolgreiche Entwicklung hin zu einem datengetriebenen Unternehmen primär die Organisation und die Menschen entscheidend sind. Hier gilt die Weisheit, die der US-Ökonom Peter Drucker einst so formulierte: „Unternehmenskultur isst Strategie zum Frühstück.“ Was für Strategie gilt, gilt auch für technologische Initiativen: Nur wenn die organisatorischen Rahmenbedingungen stimmen, nur wenn die Mitarbeiter mitgenommen werden, nur wenn sie den Sinn hinter Technologie verstehen und ihnen klar wird, welche Vorteile der Einsatz bringt – kurzum: Wenn Unternehmen Technologie aus dem Blickwinkel der Menschen sehen und verstehen – dann werden diese bereit sein, neue Wege zu gehen.

Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.