Haltung by default:

KI regulieren, ohne Innovation zu verlieren

Ob das Erkennen von Betrugsmustern im Zahlungsverkehr oder das Falten von Proteinen in der Pharmaforschung: Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) verändert unsere Welt. Und auch unser Verständnis von Verantwortung. Denn die Technologie stellt Wirtschaft, Politik und Gesellschaft immer wieder vor die Frage, wie wir den möglichen Fortschritt gestalten wollen. Die Modelle verbessern sich rasant. Ihre Fähigkeiten verändern sich im Wochentakt – und mit ihnen die Zahl ihrer Einsatzszenarien in Wirtschaft, Verwaltung und Alltag. Was vor kurzem noch experimentell erschien, gehört heute zum Werkzeugkasten moderner Unternehmen.

Doch mit der Nutzung wächst auch die Einsicht: Diese Technologie braucht klare Leitplanken. Doch die Diskussion darüber ist kontrovers. Während die einen den freien Markt als Innovationsmotor betonen, fordern andere ein stärkeres Eingreifen des Gesetzgebers. Ein Aspekt ist dabei bislang unterbelichtet geblieben: Die zunehmende Bereitschaft vieler Unternehmen, GenAI-Regulierungen nicht nur zu akzeptieren, sondern als notwendig und hilfreich zu begreifen.

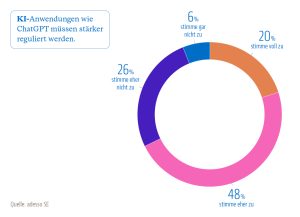

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein genauerer Blick auf die Einstellung in der Unternehmenspraxis. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage: Zwei Drittel der Befragten befürworten eine stärkere Regulierung von GenAI-Anwendungen wie ChatGPT. Dieser Wert deutet auf ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein im unternehmerischen Umgang mit KI hin.

Wer sich auskennt, weiß: Gute Regulierung kann Orientierung geben. Und Vertrauen schaffen – bei Mitarbeitenden, Kunden und der Gesellschaft. Der folgende Beitrag zeigt, wie Unternehmen mit Regulierung umgehen, welche Rolle der EU AI Act spielt und warum gerade Europa jetzt einen eigenen Weg finden muss.

Zwischen Risiko und Verantwortung

Ein Blick in die Medien zeigt: Die Diskussion um KI-Regulierung wird oft entlang ideologischer Linien geführt. Als ginge es um ein Entweder-Oder: Entweder Innovationskraft oder Regulierung, entweder Dynamik oder Kontrolle, entweder Tempo oder Transparenz. Die Realität in den Unternehmen sieht jedoch anders aus. Hier wird längst abgewogen, differenziert, priorisiert. Die wenigsten Verantwortlichen sehen das Thema Regulierung als Hindernis.

Die Umfrage zeichnet ein klares Bild: 68 Prozent der Befragten sprechen sich für eine stärkere Regulierung von GenAI-Anwendungen wie ChatGPT aus. Diese 68 Prozent teilen sich wie folgt auf: 20 Prozent stimmen dieser Aussage voll und ganz zu, weitere 48 Prozent eher. Nur sechs Prozent lehnen sie strikt ab. Das ist kein reflexartiges Misstrauen gegenüber Regulierung, sondern Ausdruck unternehmerischer Reife im Umgang mit dem Thema. Gerade Unternehmen, die in Projekten mit GenAI-Technologien arbeiten, wissen: Wenn klare Leitplanken fehlen, steigt nicht nur das Risiko, sondern Abstimmungsprozesse kosten auch mehr Zeit und Ressourcen. Eine gute Regulierung ist in diesem Zusammenhang kein Stolperstein.

Auf europäischer Ebene hat die Regulierung bereits klare Formen angenommen. Mit dem AI Act verfolgt die EU das Ziel, einheitliche Regeln für den sicheren und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Systemen zu schaffen. Die Anforderungen sind nach Risikoklassen gestaffelt und gelten einheitlich für alle Mitgliedsstaaten.

Die Debatte über Sinn und Zweck des EU AI Acts verläuft entlang einer Bruchlinie: Einerseits wird er als wegweisender Schritt in Richtung Regulierung und auch in Richtung digitaler Souveränität gesehen. Andererseits gibt es Stimmen, die vor zu viel Formalismus und Bürokratie warnen. Ähnlich ambivalent ist die Wahrnehmung in der Praxis: Laut der Umfrage sehen 38 Prozent in der Regulierung eine Stärkung des Standorts Europa, 28 Prozent hingegen eine Schwächung. 34 Prozent sind unentschieden.

Diese Zahlen sprechen nicht für eine ablehnende Haltung, sondern für Differenzierung. Die Grundidee wird anerkannt, siehe oben. Die Kritik richtet sich weniger gegen das Ob der Regulierung als gegen das Wie.

Entscheidend wird sein, wie die Anforderungen des KI-Gesetzes konkret umgesetzt werden. Hilfreich sind praxistaugliche Auslegungshilfen, anwendungsnahe Leitlinien und ein digital handlungsfähiger öffentlicher Sektor.

Vom Muss zum Mehrwert

Regeln allein schaffen noch keine Sicherheit. Entscheidend ist, wie Unternehmen sie in ihre Prozesse integrieren. Ein Blick in die Praxis zeigt: Gute Regulierung kann zum Katalysator für Professionalität, Vertrauen und Qualität werden.

Dafür gibt es viele Beispiele. Viele Unternehmen machen im Kundenservice sichtbar, wenn die Antwort von einer KI kommt. Der Vorteil: Kundinnen und Kunden können sicher sein, mit wem oder was sie sprechen. Das erhöht die Akzeptanz solcher Anwendungen erheblich. In sensiblen Bereichen wie Finanzdienstleistungen oder im Gesundheitswesen wird häufig das „Human-in-the-Loop“-Prinzip angewendet: KI unterstützt, entscheidet aber nicht allein. Auch das schafft Vertrauen – intern wie extern.

Wer frühzeitig Governance-Strukturen etabliert, ist im Vorteil. Denn mit zunehmender Reife der Technologie steigen auch die Anforderungen an Haftung, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation. Wer darauf vorbereitet ist, kann schneller skalieren und regulatorische Anforderungen effizient erfüllen.

Regulierung zwingt nicht zur Verlangsamung. Sie kann gezielt zur Qualitätssicherung und Risikominimierung beitragen. Dies gilt insbesondere dort, wo KI nicht nur effizient, sondern auch verantwortungsvoll eingesetzt werden soll.

Europa braucht mehr als Regeln

Die Diskussion um Regulierung greift oft zu kurz, wenn nur der Rahmen betrachtet wird. Entscheidend ist auch, wer in diesem Rahmen handelt. Denn eine starke Regulierung nützt wenig, wenn Europa technologisch abhängig bleibt.

Die Umfrage zeigt auch: 71 Prozent der Befragten ist es wichtig, dass GenAI-Anwendungen aus der EU stammen. Der Anteil derer, die dies sogar als „sehr wichtig“ erachten, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gleichzeitig nimmt die Gleichgültigkeit ab. Das ist ein klares Indiz: Die Erwartung an digitale Souveränität wächst.

Europa hat frühzeitig begonnen, Standards für KI zu formulieren, siehe EU AI Act. Jetzt geht es darum, diese auch technisch zu unterfüttern. Das bedeutet: gezielte Förderung europäischer Anbieter, strategische Investitionen in die Recheninfrastruktur. Und Rahmenbedingungen, die Innovationen fördern und für Chancengleichheit im globalen Wettbewerb sorgen. Regulierung ist wichtig. Aber KI entfaltet nur dann ihre volle Wirkung, wenn die Region auch technisch mithalten kann.

Fazit

Die Technik kennt kein Gewissen – das ist unsere Aufgabe. GenAI-Anwendungen verändern Prozesse, Rollen und Erwartungen. Das gilt für Unternehmen ebenso wie für die Gesellschaft. Wer Verantwortung trägt, kann sich dem nicht entziehen.

In der Praxis ist die Bereitschaft zur Regulierung längst vorhanden. Nicht aus Begeisterung, sondern weil die Entscheiderinnen und Entscheider von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind. Unternehmen suchen nach Orientierung, nach Verlässlichkeit und nach Rahmenbedingungen, die Spielräume nicht einengen, sondern Regeln definieren. Auch Kundinnen und Kunden erwarten, dass die Verantwortlichen beim Einsatz von KI umsichtig und nachvollziehbar handeln.

Klare Regeln sind kein Widerspruch zur Gestaltungsfreiheit, sie sind ihr Fundament. Entscheidend ist das Maß. Lieber mit Augenmaß regulieren als später bereut.

Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.