Mythos 1: SaaS und Software-Abo ist ein und dasselbe

Zwei Trends – Software-as-a-Service (SaaS) und Software-Abonnements – werden gerne und oft ins gleiche Boot geworfen. Tatsächlich sind damit jedoch zwei unterschiedliche Modelle gemeint, die einfach nur sehr gut zusammenpassen.

Bei SaaS handelt es sich um ein Bereitstellungsmodell, das beschreibt, wie Software letztendlich dem Endanwender zur Verfügung gestellt wird. In digitalen Vorzeiten war das zum Beispiel eine Diskette oder eine CD-ROM, mit der man die Software auf dem gewünschten Rechner manuell installieren musste. Bei SaaS bleibt der Anbieter allein für Hosting, Wartung und Updates verantwortlich und stellt die Anwendung dem Endkunden lediglich als Service zur Verfügung. Damit trägt auch er allein die damit verbundenen Kosten. Profitabel ist ein solches Geschäftsmodell nur dann, wenn mit wiederkehrenden Einnahmen zu rechnen ist.

Genau hier kommt das Software-Abonnement mit ins Spiel. Dabei handelt es sich um ein Monetarisierungs-Modell, das festlegt, wie Anwender für die Software zahlen. Abos sind an eine Vertragslaufzeit gebunden, meist ein Jahr. Der Anbieter kann also im Idealfall in regelmäßigen Abständen mit Einnahmen rechnen, anstatt seine Software nur einmalig zu verkaufen.

Software-Abos beschränken sich jedoch nicht allein auf das SaaS-Bereitstellungsmodell. Der On-Premise Bereich z. B. erlebt momentan eine Abo-Welle. SaaS wiederum kann mit anderen Monetarisierungs-Modellen kombiniert werden, um wiederkehrende Einnahmen sicherzustellen. Dazu gehört beispielsweise Pay-per-Outcome, bei dem das Endergebnis den Preis bestimmt, und Pay-per-Use (PPU), bei dem Anwender nur das zahlen, was sie auch tatsächlich nutzen.

Mythos 2: On-Premise gehört der Vergangenheit an

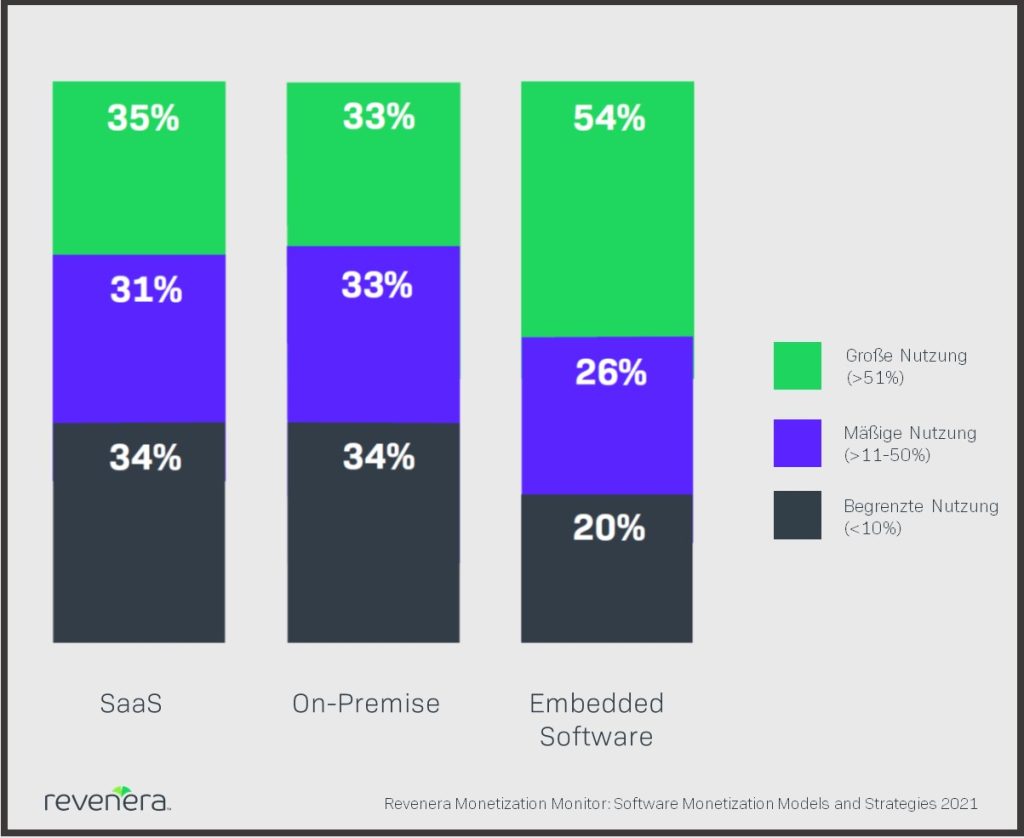

Ja, SaaS entwickelt sich zum größten Marktsegment innerhalb von Cloud-Diensten. IDC schätzt die jährliche Wachstumsrate auf rund 18% und geht davon aus, dass SaaS bis 2025 mit 83% den stärksten Anteil am Umsatz von Anbietern einnehmen wird. Gartner geht davon aus, dass die Ausgaben weltweit bis Ende 2022 auf 145,4 Mrd. US-Dollar steigen. Und trotzdem: On-Premise bleibt fester Bestandteil im IT-Portfolio von Unternehmen. Nach einer Umfrage von Revenera liegt On-Premise bei der Bereitstellung mit SaaS mit 34% sogar noch Kopf an Kopf.

Gründe für dieses Festhalten an On-Premise Anwendungen gibt es viele. So gibt es Kategorien von Software, für die On-Premise schlichtweg die bessere Wahl ist, z. B. im High-Performance-Computing. Auch in Industrieanlagen laufen viele Systeme ganz bewusst offline, um das Risiko von Ausfällen zu reduzieren. Kommen dann noch branchenspezifische Datenschutzanforderungen und Sicherheitsauflagen mit ins Spiel, sind viele Prozesse besser im eignen Haus aufgehoben statt in extern gehosteten Servern.

Kunden verlangen bei der Softwarenutzung flexible Modelle, die ihre Anforderungen erfüllen und sie am richtigen Punkt ihrer digitalen Transformation abholen. Ein „One-Size-Fits-All“-Ansatz – der sich lediglich auf SaaS konzentriert – ist daher für Anbieter wenig erfolgsversprechend. Tatsächlich geht der Trend zu hybriden Bereitstellungs- und Geschäftsmodellen.

Mythos 3: SaaS macht es schwer, Kunden zu halten

Diese Aussage ist tatsächlich richtig – allerdings nur für Softwareanbieter, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Bei Abo-Modellen können Anwender in regelmäßigen Abständen neu entscheiden, ob sich ihre Investition in eine Anwendung lohnt oder ob sie zum Wettbewerber wechseln wollen. Ähnlich bei nutzungs- und ergebnisbasierten Modellen: Kommt die Software wegen mangelnder Benutzerfreundlichkeit oder fehlenden Funktionalitäten gar nicht erst zum Einsatz, macht auch der Anbieter keinen Gewinn.

Kundenzufriedenheit, ein kontinuierlicher Mehrwert, Flexibilität bei den Produktfeatures sowie eine optimale Preisgestaltung sind bei SaaS also die KO-Kriterien. Wer hier nicht liefert, kann seine Kunden auch langfristig nicht halten. Entscheidend sind aussagekräftige Nutzungsdaten. Wie nutzen Kunden meine Anwendung? Was ist dabei das Killer-Feature? Auf welcher Plattform läuft die Software? Und wo gibt es Probleme? Die gewonnen Usage Intelligence hilft, lange vor der nächsten Vertragserneuerung auf veränderte Kundenanforderungen einzugehen und anwenderspezifische Preis- und Paketbündel zu schnüren. Richtig eingesetzt können Anbieter so nicht nur Kundenabwanderungen bei SaaS verhindern, sondern sogar Cross- und Upselling-Potenziale ausloten.

Mythos 4: Die Preisgestaltung bei SaaS ist zu komplex

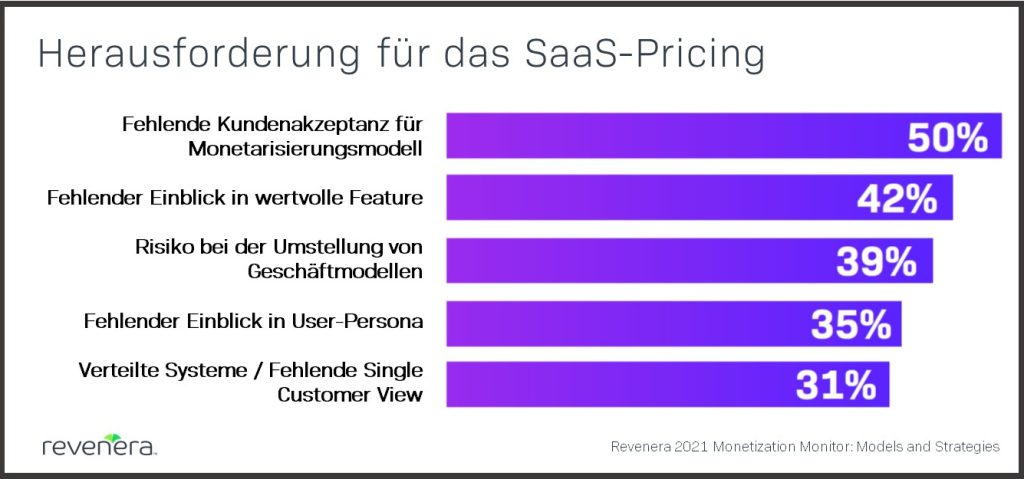

Dieser Eindruck kann leicht entstehen: Immerhin entwickeln die Anbieter bei SaaS nicht nur eine Lösung, sondern sind in der Regel auch für das Hosting, die Wartung, die Sicherheit sowie Updates verantwortlich. Der Kundensupport wird zum Dreh- und Angelpunkt und verschlingt zusätzliche Ressourcen. Das Pricing sollte diesen Aufwand widerspiegeln und gleichzeitig wettbewerbsfähig sein. Laut Monetization Monitor Report 2021 treffen jedoch gerade einmal 30% der Anbieter beim Preis ihrer Softwarelösungen ins Schwarze.

Software Usage Analytics kann helfen, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Wert einer Anwendung herzustellen. Ein Blick auf die Daten ermöglicht es, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für beide Seiten zu ermitteln. Die richtigen Metriken sind hier entscheidend. Das kann die Anzahl der Nutzer und Geräte, die Nutzung (Verbrauch) selbst, Größe und Umsatz eines Kunden oder ein Mix aus allem sein.

Wer also befürchtet, sich beim SaaS-Pricing zu verzetteln, sollte sich fragen: Welche Metrik ist für den Kunden akzeptabel und für den Hersteller dennoch profitabel? Am besten arbeiten Verantwortliche

aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen und ziehen Usage Analytics-Prognosen als Entscheidungsgrundlage heran. Aber Vorsicht: Je komplexer die Anwendung, desto mehr Iterationen und Anpassungen sind nötig, um die passende Monetarisierung zu finden.

Mythos 5: SaaS-Monetarisierung lässt sich über eine In-House Lösung managen

Wie bei jedem anderen Bereitstellungsmodell für Software benötigt auch SaaS ein System für die Verwaltung von Berechtigungen und Lizenzen. Die Frage ist: Soll diese Lösung vom Entwickler-Team implementiert und gewartet werden? Oder setzt man lieber auf eine kommerzielle Management-Plattform?

Die Entwicklung einer eigenen Lösung hat einen gewissen Reiz: Man behält die Kontrolle über IP und Weiterentwicklung des Systems und spart sich Dritt-Kosten. Leider kann das Managen unterschiedlicher Lizenzen jedoch ziemlich schnell, ziemlich kompliziert werden. Die meisten selbstentwickelten Systeme inventarisieren z. B. lediglich mit dem Netzwerk verbundene Lizenzen. Offline- oder „Air-Gapped“-Geräte bleiben außen vor. Oft fehlen auch Integrationsmöglichkeiten zu anderen Back Office-Systeme (z. B. in der Buchhaltung), um Aktivitäten entlang des Quote-to-Cash(QTC)-Prozesses zu automatisieren. Und schließlich findet sich bei Kunden ein hybrider Mix aus Bereitstellungsmodellen – von On-Premise über SaaS bis hin zu IoT-Geräten und Cloud (VMs). Hier sind viele in-house entwickelte Systeme begrenzt skalierbar und stoßen mit wachsenden Portfolio an ihre Grenzen.

Die Entscheidung zwischen einer hausinternen oder einer kommerziellen Management-Plattform ist jedoch nicht nur eine technische Frage. Es geht vor allem um die Wirtschaftlichkeit: Lohnt sich der Aufwand einer eigenen Lösung oder ist die Zeit und Arbeit meines Entwickler-Teams an anderer Stelle nicht nutzbringender? Schließlich soll die erfolgreiche Monetarisierung von SaaS nicht der Entwicklung neuer Produkte im Weg stehen. Kommerzielle Lösungen bieten hier oft einen höheren Automatisierungsgrad, Skalierbarkeit und Abdeckung, so dass sich interne IT-Ressourcen voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.